看護師の給料はどれだけ上がった?国の賃上げ政策と今後の流れを解説!

看護師の給料は、国の平均年収よりは高いのですが、仕事量に見合っていないので満足している人は意外と少ないのが現状です。そんな中、岸田政権の政策で、2022年2月から看護師の賃上げが行われました。看護師の給料は、どれだけアップしたのでしょうか?また、今後はどうなるのでしょうか?国の賃上げ政策と今後の流れについて解説します。

2022年2月~9月に看護師の給与を月4,000円アップ

2022年2月に、本格的な給与改善の先がけとして、「看護職員等処遇改善事業」が施行されました。

地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関を対象として、同年2月から9月までの8ヶ月間、看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)の月4,000円の賃上げが実現しました。

具体的には3次救急病院や、年間200件以上の救急搬送を受け入れる病院の看護師などに限定されており、看護師の給料を1%程度(月額平均4,000円)引き上げるための一時的な補助金制度です。

【参考】厚生労働省「看護職員等処遇改善事業」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095525_00005.html

2022年10月に月1万2,000円相当の給与アップ

2022年10月には、診療報酬「看護職員処遇改善評価料」が新設され、対象となる病院の看護師の給料が3%程度(月額1万2,000円相当)アップしました。

これは、病院の「看護職員数・延べ入院患者数」をもとに「評価量の区分」を計算し、それに応じた「点数」を、入院基本料などを算定するすべての患者に毎日算定することができるというものです。

2022年2月~9月までと10月以降との違い

2022年2月から9月までは、一時的な補助金支給として、看護職員の給料を1%程度引き上げる目的で実施されました。言ってみれば、その後の施策へのプロローグのようなものです。

そして2022年10月からは、給与アップのための本格的な施策に入りました。看護職員の給料を3%程度引き上げるために、診療報酬「看護職員処遇改善評価料」を新設。これによって、看護職員の継続的な給与アップが実現しました。

必ず1万2,000円上がるとは限らない

看護師の給料が上がるといっても、すべての病院の看護師の給料が上がるわけではありません。対象となる病院は、救急医療管理加算の届け出病院(救急搬送件数年間200件以上)、もしくは救命救急センター、高度救命救急センター、小児救命救急センターの設置病院に限られます。

救急搬送件数については、200件以上の基準に満たない場合でも、給料アップを行う年度の前年度に連続する6ヶ月間で100件以上あれば対象となります。

この基準を満たす病院の看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)と、医療機関の実情に応じて追加可能な看護補助者などのコメディカル職員も対象となります。看護師は病棟勤務だけでなく、外来勤務や手術室勤務の看護師も含まれます。

ただし、産前産後休暇や育児休業、介護休業など、休業中の看護職員は対象にはなりません。また、診療報酬で得られた収入をどう配分するかは、各病院の判断に委ねられます。

看護師の給与は今後も上がる?

このようにして看護師の給与アップが図られたわけですが、看護師さんの中には「月1万2,000円のアップでは足りない!労働の大変さや責任の重さを考えると、もっと給料を上げてほしい」と考える人も、いるかもしれません。今後の看護師の給与アップは、実現するのでしょうか?

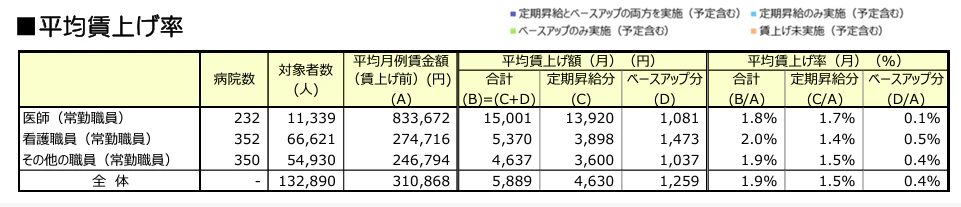

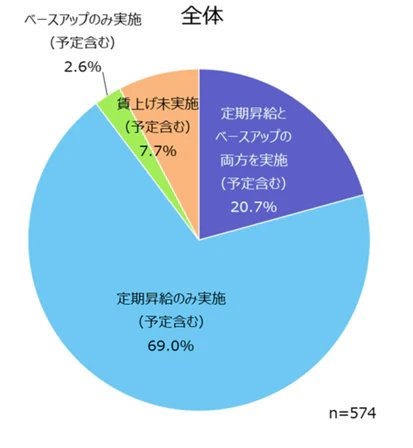

2023年の給与アップは、低い水準に留まる

まずは、2023年の給与アップの状況から解説しましょう。日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会の3団体が2023年4月17日に公表した「医療機関における賃金引上げの状況に関する調査」によると、2023年の賃上げ状況は、病院の常勤看護師が「2.0%」の賃金引き上げとなりました。

【参考】医療機関における賃金引上げの状況に関する調査https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1681699525.pdf

医療機関のベースアップは、全産業平均に比べて著しく低い水準

そのうちスタッフ全員の給与・賃金を一律に引き上げる「ベースアップ」については、常勤看護師で「0.4%」アップと、全産業平均の「2.1%」に比べて著しく低い水準に留まりました。

看護職員の給与アップが叫ばれているとはいえ、病院自体が給与の改善を図ることは、なかなか難しい状況があるようです。

看護師の給料が上がらないのはなぜ?

経営状態の良くない病院が多い

では、なぜ看護師の給料は上がらないのでしょうか?日本の医療費は増大傾向にあるため、一見病院は黒字経営のようですが、現実には赤字に悩む病院も少なくありません。

まずは2014年に診療報酬の改定や消費税増税があり、全国の8割近くの病院が赤字となりました。その後、赤字の病院は減少しましたが、そこに2020年の新型コロナウイルス感染拡大が起こり、医療機関の経営に大きな影響を与えました。

コロナ禍が終息した後も、物価や人件費、エネルギ費が急増しているにもかかわらず、患者数が戻らないという現状があります。特に県立病院や市立病院といった自治体病院は、かなり厳しい状況に置かれています。

補助金などを加味すれば黒字の病院も数多くありますが、医業収支自体が悪化しているとなると、看護師の給料を上げるのは難しいでしょう。

人件費や採用費が経営を圧迫

看護師は激務にもかかわらず、それに見合う給料が受け取れないため、せっかく採用しても退職してしまう看護師が数多くいます。

そのため、常に人材を確保しなければならない病院も多く、求人サイトへの掲載費用や採用後の必要経費など、人件費や採用費が経営を圧迫している病院もあります。

看護師の数が多く、役職に就ける人が少ない

一般企業では、入社すると数年後にはマネージャーになり、課長、部長と昇進していくにつれて給与も上がっていきます。最初は低い給与でも、10年後には課長になって高い給与をもらっているというのが、自然な昇給のスタイルになっています。

しかし、病院の看護師はそうではありません。看護師の数は、厚生労働省の調査によると、2008年から2018年の間に約30万人増加しています。ひとつの病院に勤務する看護師の数は多く、競争率が高いので看護師長や看護部長といった役職に就くのは一握りの人で、高い給与を得られる看護師さんが少ないという現状があります。

2024年度の診療報酬改定で、処遇改善を診療報酬で手当てすることが決定

このような病院の厳しい現状がある中、2024年度の診療報酬改定では、診療報酬本体についてプラス0.88%の引き上げを行うことになりました。0.88%のうち0.61%分は、看護職員や病院薬剤師などの処遇改善に活用します。

武見厚労相・鈴木財務相は、この対応によって2024年度にベースアップ分で2.5%の賃上げ、25年度に同じく2.0%の賃上げを行うことを確認しています。

2022年に創設された「看護職員処遇改善評価料」は、165種類の点数を用意して病院に過不足のない対応を行うことが実現できたため、今回もそうした対応をとる可能性が考えられます。

【参考】厚生労働省「診療報酬改定について」https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001180683.pdf

まとめ

看護師さんが激務で責任の重い仕事でありながら、それに見合った給与が支給されていないことは、以前からずっと指摘されてきました。しかし、経営が順調とはいえない病院側がベースアップをするのが、実際には難しいというのも事実です。

そんな中での、2022年からの国による一連の施策は、看護師さんにとってひとつの希望の光になると言ってもいいでしょう。

病院は企業と違って利益を追求する団体ではないので、労働と収入を一致させるには難しい部分もあります。しかし、日々懸命に働く看護師さんが、それに見合った収入を恒常的に得られるよう、今後も国の施策に注目したいところです。