学会認定・臨床輸血看護師(看護師の資格)

1.学会認定・臨床輸血看護師の資格とは

臨床輸血をする看護師は輸血について専門的な知識を持ったうえで、安全性を確保し処置を行わなければなりません。そこで、2010年に誕生したのが学会認定・臨床輸血看護師の資格です。

輸血治療に精通し、的確な判断で安全に輸血ができる看護師の育成を目指してつくられた資格となっています。

日本輸血・細胞治療学会が認定試験を行っており、年々資格取得者数も増えてきています。

輸血治療に精通し、的確な判断で安全に輸血ができる看護師の育成を目指してつくられた資格となっています。

日本輸血・細胞治療学会が認定試験を行っており、年々資格取得者数も増えてきています。

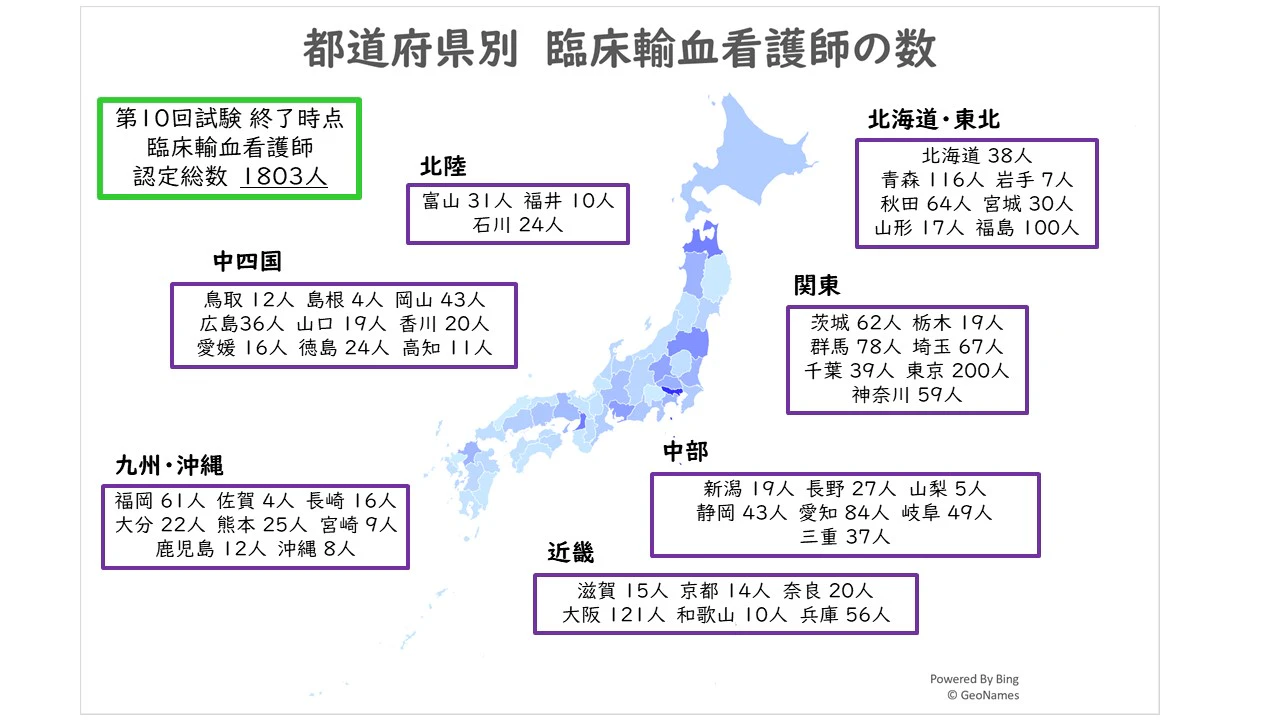

一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会のホームページによると、臨床輸血看護師の数は現時点で1,800名を超えており、各都道府県で資格取得者が活躍しています。2010年に始まったばかりの新しい資格ではありますが、認定試験の実施回数と認定者数を比べてみると比較的取得しやすい資格であるというのがわかります。

2.学会認定・臨床輸血看護師はどんな仕事?

病気などで輸血を必要とする人の数は年々増加しており、現在では1日に約3,000人が輸血を受けているといわれています。そんな中で輸血による感染症が発生するなどの失敗があってはならず、医療機関における輸血の安全性向上が叫ばれています。

そこで、輸血について専門性の高い知識を持つ学会認定・臨床輸血看護師の存在は欠かせません。学会認定・臨床輸血看護師は輸血を安全に行うことだけが仕事でなく、医師や薬剤師とうまく連携し円滑に処置を進めるために積極的な情報共有を行うことも大切な役割のひとつです。

また近年では、病院に限らず在宅医療や在宅輸血も視野に入れながら臨床輸血看護師の活動範囲は今後も広がっていくことが予想されています。

そこで、輸血について専門性の高い知識を持つ学会認定・臨床輸血看護師の存在は欠かせません。学会認定・臨床輸血看護師は輸血を安全に行うことだけが仕事でなく、医師や薬剤師とうまく連携し円滑に処置を進めるために積極的な情報共有を行うことも大切な役割のひとつです。

また近年では、病院に限らず在宅医療や在宅輸血も視野に入れながら臨床輸血看護師の活動範囲は今後も広がっていくことが予想されています。

3.学会認定・臨床輸血看護師になるには

では実際に、どのような手順で臨床輸血看護師を取得していくのでしょうか。

必要な条件と取得までの流れについて解説していきます。

必要な条件と取得までの流れについて解説していきます。

【受験資格】

臨床輸血看護師になるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

●輸血治療を行う施設の看護師であること(准看護師は認められない)

●3年以上の臨床経験を有する看護師であること

●所属長と輸血責任医師それぞれの推薦書を提出すること

●過去3年間に日本輸血・細胞治療学会、日本外科学会などの講演会や研修会に参加していること、あるいは輸血に関する研究発表を行っていること(必須条件ではない)

●輸血治療を行う施設の看護師であること(准看護師は認められない)

●3年以上の臨床経験を有する看護師であること

●所属長と輸血責任医師それぞれの推薦書を提出すること

●過去3年間に日本輸血・細胞治療学会、日本外科学会などの講演会や研修会に参加していること、あるいは輸血に関する研究発表を行っていること(必須条件ではない)

【取得までの流れ】

つぎに、資格取得までのおもな流れについて説明していきます。項目ごとに注意すべきポイントがありますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

『STEP:1 認定試験受験申込』

日本輸血・細胞治療学会のホームページに申請書などのフォーマットがあるため、ダウンロードし申請書と必要書類を学会認定・臨床輸血看護師制度係に送付します。

<必要申請書類>

・臨床輸血看護師受験申請書

・業績目録

・所属長と輸血責任医師それぞれの推薦書

・証明書貼付用台紙

・看護師免許証のコピー

・申請料などの合計30,000円の振込受領証のコピー

・顔写真2枚

・申請書類受領の連絡用はがき

『STEP:1 認定試験受験申込』

日本輸血・細胞治療学会のホームページに申請書などのフォーマットがあるため、ダウンロードし申請書と必要書類を学会認定・臨床輸血看護師制度係に送付します。

<必要申請書類>

・臨床輸血看護師受験申請書

・業績目録

・所属長と輸血責任医師それぞれの推薦書

・証明書貼付用台紙

・看護師免許証のコピー

・申請料などの合計30,000円の振込受領証のコピー

・顔写真2枚

・申請書類受領の連絡用はがき

『STEP:2 資格審査』

申請書類が事務局において審査され、結果は後日申請者へ通知されます。そして、資格審査を通過された方には講習会および筆記試験の案内が届きます。 ※資格審査で不合格となった場合は受験料と研修料は返金されます。

申請書類が事務局において審査され、結果は後日申請者へ通知されます。そして、資格審査を通過された方には講習会および筆記試験の案内が届きます。 ※資格審査で不合格となった場合は受験料と研修料は返金されます。

『STEP:3 講習会・筆記試験・施設研修』

筆記試験を受けるにあたり、事前に講習会を受ける必要があります。

講習会は筆記試験の前日に開講されますのであらかじめスケジュールを確認しておきましょう。講習会不参加の方は筆記試験を受けられませんので注意してください。

筆記試験を受けるにあたり、事前に講習会を受ける必要があります。

講習会は筆記試験の前日に開講されますのであらかじめスケジュールを確認しておきましょう。講習会不参加の方は筆記試験を受けられませんので注意してください。

講習会のカリキュラムは以下のとおりです。

1 基礎医学

2 輸血療法の考え方と各科の輸血方法について

3 血液製剤と管理の仕方

4 輸血手順とリスクマネジメント

5 輸血検査

6 輸血療法に関する倫理と法制度

7 テキスト

これらのカリキュラムは1日でおこなわれ、翌日の筆記試験では講習会と「学会認定・臨床輸血看護師制度カリキュラム」の内容、また最近の輸血に関する話題から出題されます。 筆記試験は択一問題と記述式試験で構成されており、出題範囲は日本輸血・細胞治療学会のホームページにて公表されています。

次に、筆記試験に合格された方は指定された施設で行われる研修に参加しなければなりません。施設研修は指定された医療施設に行き、輸血に関する講義や見学などを1日で学びます。

臨床輸血看護師の資格を取得するためには、「講習会」「筆記試験」「施設研修」の3つを必ず受ける必要があります。

1 基礎医学

2 輸血療法の考え方と各科の輸血方法について

3 血液製剤と管理の仕方

4 輸血手順とリスクマネジメント

5 輸血検査

6 輸血療法に関する倫理と法制度

7 テキスト

これらのカリキュラムは1日でおこなわれ、翌日の筆記試験では講習会と「学会認定・臨床輸血看護師制度カリキュラム」の内容、また最近の輸血に関する話題から出題されます。 筆記試験は択一問題と記述式試験で構成されており、出題範囲は日本輸血・細胞治療学会のホームページにて公表されています。

次に、筆記試験に合格された方は指定された施設で行われる研修に参加しなければなりません。施設研修は指定された医療施設に行き、輸血に関する講義や見学などを1日で学びます。

臨床輸血看護師の資格を取得するためには、「講習会」「筆記試験」「施設研修」の3つを必ず受ける必要があります。

『STEP:4 認定』

後日、審議会と協議会による審議を経て、適正と判断されると臨床輸血看護師として認定証が発行されます。

※合格後に登録料を支払っていない場合や日本輸血・細胞治療学会に入会していない場合は認定証が発行されません。

後日、審議会と協議会による審議を経て、適正と判断されると臨床輸血看護師として認定証が発行されます。

※合格後に登録料を支払っていない場合や日本輸血・細胞治療学会に入会していない場合は認定証が発行されません。

【再受験について】

認定試験に不合格となった場合、申請書類は3年間有効となります。 筆記試験の再受験者も講習会への参加は必須となっており、講習会不参加者については筆記試験の再受験も認められません。 施設研修が未終了で、不合格となった方は翌年施設研修に参加するだけでよく、筆記試験を再受験する必要はありません。

【更新について】

資格取得後は、5年ごとに更新しなければなりません。 更新時には、更新費用(5,000円)を入金し、さらに以下の条件をすべて満たす必要があります。

<更新条件>

・日本輸血、細胞治療学会の会員であること

・学会発表や講演会への参加などにより必要単位を取得していること

これらの条件をすべて満たし、必要書類を提出することで更新手続きが完了します。 後日、学会認定・臨床輸血看護師制度審議会と協議会が書類審査をしたのち、新しい認定証が発行されます。

<更新条件>

・日本輸血、細胞治療学会の会員であること

・学会発表や講演会への参加などにより必要単位を取得していること

これらの条件をすべて満たし、必要書類を提出することで更新手続きが完了します。 後日、学会認定・臨床輸血看護師制度審議会と協議会が書類審査をしたのち、新しい認定証が発行されます。

【費用について】

臨床輸血看護師の資格を取得するにあたって必要となる費用は以下のとおりです。

申請料 | 10,000円 |

受験料 | 10,000円 |

研修料 | 10,000円 |

登録料 | 5,000円 |

計 | 35,000円 |

受験申請に伴う費用は、申請料、受験料、研修料、そして登録料の合計35,000円が必要です。 登録料に関しては、今後更新の際に必ず支払わなければならないものとなります。

資格審査で不合格となった場合は、受験料、研修料の計20,000円が返却されるのですが、書類審査通過者が研修や試験を辞退した場合は返却されません。

また、ほかにもテキスト代や交通費、場所によっては宿泊費がかかる場合もありますので、どれくらい必要かあらかじめチェックしておきましょう。

▶一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会のホームページはこちら

資格審査で不合格となった場合は、受験料、研修料の計20,000円が返却されるのですが、書類審査通過者が研修や試験を辞退した場合は返却されません。

また、ほかにもテキスト代や交通費、場所によっては宿泊費がかかる場合もありますので、どれくらい必要かあらかじめチェックしておきましょう。

▶一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会のホームページはこちら

4.学会認定・臨床輸血看護師をとるのは難しい?

実際に臨床輸血看護師の資格を取得することはどれくらい難しいのでしょうか。

日本輸血・細胞治療学会のホームページを確認しましたが、認定試験の合格率に関しては公表されていません。

しかし、資格取得のためには研修や講習会に参加することが必須条件であり、試験自体は筆記試験のみで面接や実技試験はおこなっていないということ。

また、筆記試験の出題範囲については事前に告知されており、合格点は60点以上ということから比較的対策はしやすい資格であると考えられます。

日本輸血・細胞治療学会のホームページを確認しましたが、認定試験の合格率に関しては公表されていません。

しかし、資格取得のためには研修や講習会に参加することが必須条件であり、試験自体は筆記試験のみで面接や実技試験はおこなっていないということ。

また、筆記試験の出題範囲については事前に告知されており、合格点は60点以上ということから比較的対策はしやすい資格であると考えられます。

5.学会認定・臨床輸血看護師をとることのメリット・デメリット

認定試験は原則年に1回しか行われず、受験申請から合格発表まで約1年かかるため、結果が出るまで時間がかかるといったがデメリット生じます。

しかし、それ以上に多くのメリットがあります。 それは、他の看護師と差を付けることができるという点です。

輸血は病院に勤める看護師にとっては避けて通ることのできない看護業務。 現状、看護師全員が輸血に関する高いスキルを身につけているかと言われればそうではありません。資格取得によって得られた知識を活かせられれば、ほかの看護師と差をつけて輸血医療のエキスパートになれます。

また、職場によっては資格取得による特別手当がつくところがあり、資格があることで任される仕事の幅も増えることでしょう。

しかし、それ以上に多くのメリットがあります。 それは、他の看護師と差を付けることができるという点です。

輸血は病院に勤める看護師にとっては避けて通ることのできない看護業務。 現状、看護師全員が輸血に関する高いスキルを身につけているかと言われればそうではありません。資格取得によって得られた知識を活かせられれば、ほかの看護師と差をつけて輸血医療のエキスパートになれます。

また、職場によっては資格取得による特別手当がつくところがあり、資格があることで任される仕事の幅も増えることでしょう。

6.学会認定・臨床輸血看護師の現状と今後

学会認定・臨床輸血看護師の資格取得者は2019年度時点で1,800名を超えており、年々受験者の数も増えつつあります。

しかし、現在就業している看護師の数は約127万人(※2)。

その中のたった0.01%の限られた人しか、この臨床輸血看護師の資格を持っていないということがわかります。

輸血は移植の一種ともいわれ、治療をおこなう際には深い知識と的確な判断力が求められます。看護師なら誰でも輸血ができると思っている方が多いかもしれませんが、より安全に輸血を行うためには学会認定・臨床輸血看護師の資格が必要不可欠なのです。

ほかの職種と情報共有をしながら安全に輸血をおこなうことが求められている現代において、臨床輸血看護師の資格はぜひともとっておきたい資格のひとつです。

しかし、現在就業している看護師の数は約127万人(※2)。

その中のたった0.01%の限られた人しか、この臨床輸血看護師の資格を持っていないということがわかります。

輸血は移植の一種ともいわれ、治療をおこなう際には深い知識と的確な判断力が求められます。看護師なら誰でも輸血ができると思っている方が多いかもしれませんが、より安全に輸血を行うためには学会認定・臨床輸血看護師の資格が必要不可欠なのです。

ほかの職種と情報共有をしながら安全に輸血をおこなうことが求められている現代において、臨床輸血看護師の資格はぜひともとっておきたい資格のひとつです。